Technology

Acqui-hires: Wie Google & Co. den Wettbewerb umgehen

Acqui-hires erlauben Tech-Konzernen wie Google, Microsoft und Meta, Start-up-Talente einzusammeln und Wettbewerber auszuschalten – oft ohne kartellrechtliche Prüfung.

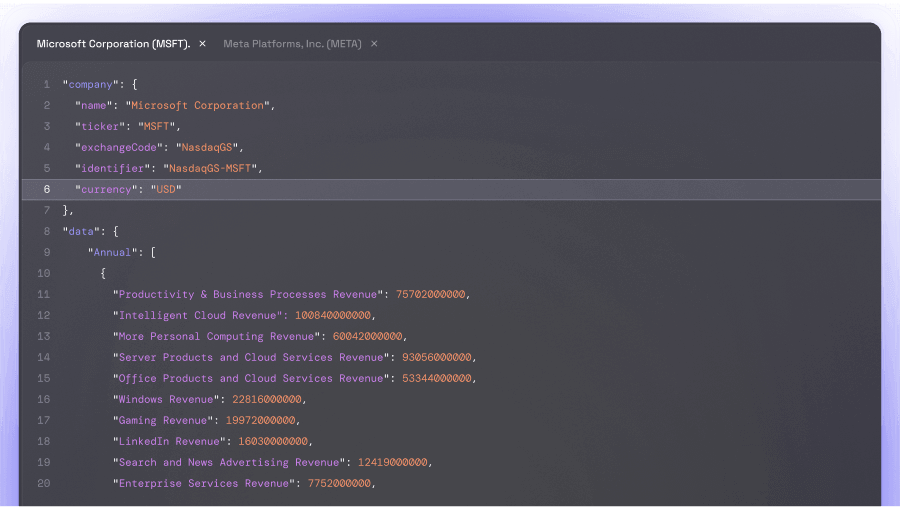

Wenn Google im vergangenen Monat 2,4 Milliarden Dollar für das KI-Start-up Windsurf zahlte, war die Botschaft im Detail verborgen: Es ging nicht um die Firma, sondern um deren Köpfe. CEO Varun Mohan, Mitgründer Douglas Chen und ein Teil des F&E-Teams wechseln direkt in Googles AI-Division, ergänzt durch eine Lizenzvereinbarung für die Windsurf-Technologie. Ein klassischer Erwerb war das nicht – sondern ein sogenannter „reverse acqui-hire“.

Solche Personaltransaktionen haben sich in den vergangenen Jahren zu einem bevorzugten Mittel der Tech-Giganten entwickelt. Microsoft sicherte sich ohne formelle Übernahme das Management von Inflection AI um Mustafa Suleyman. Meta investierte Milliarden, um Scale-AI-Mitgründer Alexandr Wang und sein Team an sich zu binden. Schon zuvor hatte Google mit den Gründern von Character.AI ähnlich verfahren. Die Produkte und Firmenhüllen blieben jeweils zurück – entscheidend war einzig das Talent.

Der Trend fällt zeitlich zusammen mit der verschärften Aufsicht von Wettbewerbsbehörden. Klassische M&A-Deals unterliegen Meldepflichten und kartellrechtlicher Prüfung. Acqui-hires dagegen gleiten oft unter dem Radar. Damit können große Konzerne potenzielle Wettbewerber neutralisieren, ohne die Hürden eines formalen Übernahmeverfahrens nehmen zu müssen. Was einst eine Nischenstrategie im HR galt, entwickelt sich zur Grauzone des Antitrust.

Verteidiger dieser Praxis verweisen auf zwei Argumente: Erstens sei westlichen Unternehmen im globalen Wettlauf mit China kein regulatorischer Ballast zuzumuten. Zweitens schwäche jede Einschränkung der M&A-Aktivität den Innovationsanreiz von Gründern, deren Exit-Strategie häufig auf einen lukrativen Verkauf setzt. Kritiker halten dagegen: Technologische Führerschaft entsteht nicht durch Schutz bestehender Konzerne, sondern durch die Förderung von Herausforderern. Figma etwa konnte erst deshalb an die Börse, weil die Übernahmepläne durch Adobe an kartellrechtlichem Widerstand in Brüssel, London und Washington scheiterten.

Die Debatte zeigt, wie fließend die Grenze zwischen Talentakquise und Marktverengung ist. In Märkten, die ohnehin von einer Handvoll Plattformen dominiert werden, entscheidet nicht die Form eines Geschäfts, sondern seine Wirkung auf den Wettbewerb. Acqui-hires mögen formal als Arbeitsverträge erscheinen – ihr ökonomischer Effekt kann jenem einer klassischen „killer acquisition“ gleichkommen.